離婚訴訟・調停等において、ウェブ会議を利用できる場面が拡大されました

1 はじめに

今回の動画では、離婚事件とウェブ会議に関する法改正について、お話をしたいと思います。

以前、こちらの動画と記事で、最後の方にウェブ会議システムの導入について、法改正が行われたことをご紹介しました。

https://www.youtube.com/watch?v=JdiI3qaLVp8&t=380s

https://www.okuda-rikon.com/2022/07/26/webchoutei/

このとき、改正法は「令和7年度までに施行予定」とお伝えしていましたが、まさにこの改正法が、令和7年3月1日に施行されることになりました。

そこで今回の動画では、この改正法施行によって、具体的に何がどうなるのか、簡単にご紹介したいと思います。

離婚・離縁の場面で、調停手続を検討していらっしゃる方は、特に知っておいていただくとよいかなと思います。

2 法改正のあらまし

今回の法改正は、令和4年5月18日に成立し、同月25日に公布された「民事訴訟法等の一部を改正する法律」に規定されています。この法律は、民事訴訟手続等の一層の迅速化・効率化等を図り、国民がこれらの手続をより利用しやすくなるようにという趣旨で、民事訴訟手続等(一部、今回のような家事手続も含む)の総合的な見直しなどを行うものです。

改正の内容は多岐にわたり、段階的に施行されているところです。

この改正法は、特に、裁判手続のIT化についていよいよ踏み込んだ内容が盛り込まれており、実務にも大きな影響・変化をもたらすものです。

3 令和7年3月1日施行分の改正ポイント(2つ)

ポイントは、大きく2つあります。

① 離婚事件・離縁事件の当事者は、裁判所に実際に出頭することなく、ウェブ会議(映像と音声付きの方法)を利用して、和解・調停を成立させることができるようになります。

② 離婚訴訟・離縁訴訟などの当事者は、裁判所に実際に出頭することなく、ウェブ会議を利用して、「口頭弁論」に参加することができるようになります。

4 解説

⑴ 改正法(令和7年3月1日施行)の具体的内容

今回の法改正によって、家庭裁判所の訴訟・調停の当事者(訴訟でいう原告・被告/調停でいう申立人・相手方)が、裁判所に実際に出頭することなく、ウェブ会議を利用できる機会・場面が拡大されました。

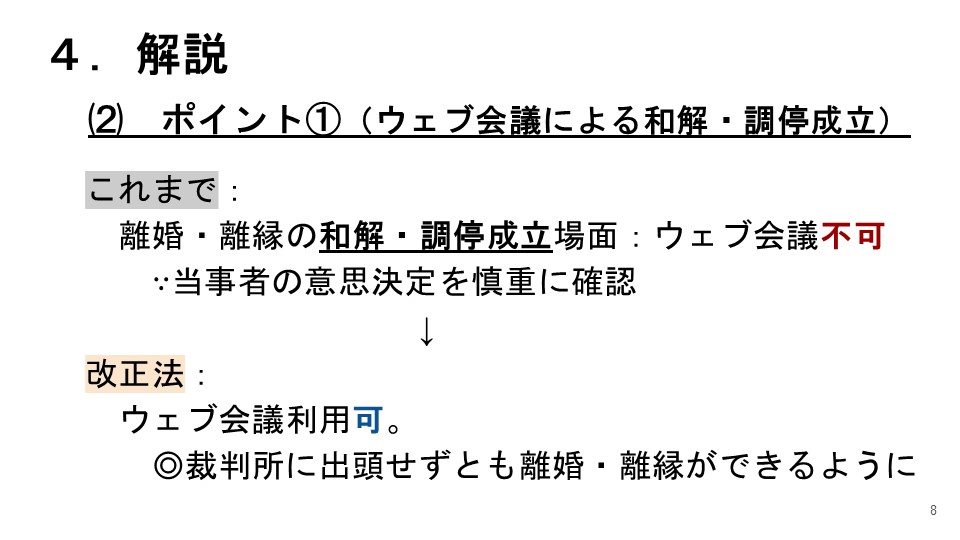

⑵ ポイント①(ウェブ会議による和解・調停成立)

今回施行される改正法によって、ウェプ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させることができるようになりました。

これまでも、離婚・離縁調停の全体の進行のうち、一部の期日については、ウェブ会議を利用できるようになっていましたが、離婚や離縁の和解・調停を成立させるという大事な局面においては、ウェブ会議を利用できず、当事者は裁判所まで出頭しなければなりませんでした。

これは、離婚・離縁等、家族関係にかかわる重大事項の意思決定は、きちんと本人の意向確認を行わなければならない、という法の趣旨によるものです。

ただ、この運用では、特に遠方に住む当事者の負担を強いるものであり、またせっかく出頭したのに、この日には結局成立せず、無駄足に終わってしまったとか、確実に成立できるように協議を重ねようとすると時間がかかってしまう、といった不便さがありました。

今回の法改正によって、当事者が裁判所に実際に出頭しなくても離婚・離縁の和解や調停を成立させることができるようになったので、当事者となる方が、これらの手続をより利用しやすくなったといえます。

また、「相手方が同じ建物(裁判所)にいる」という精神的負担感・不安感が払拭されるという点もメリットといえます。

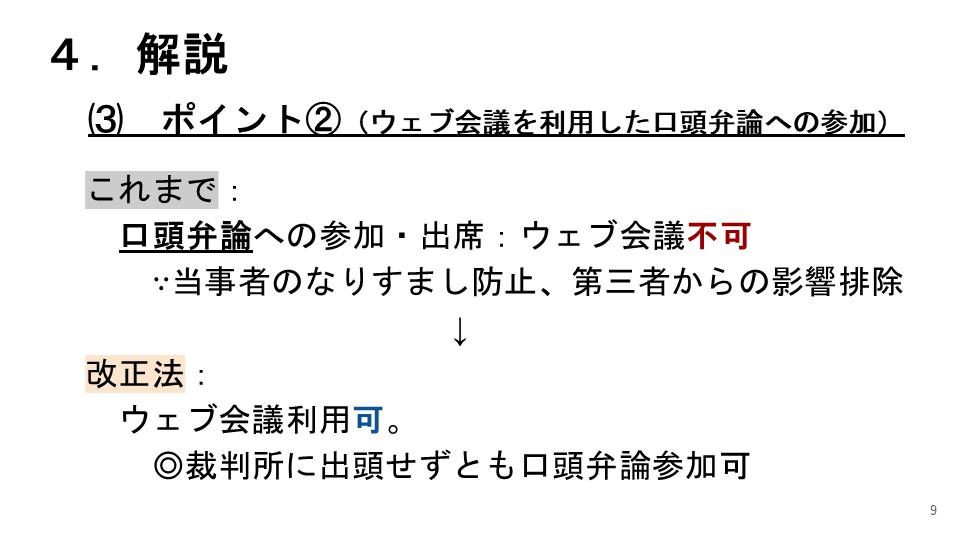

⑶ ポイント②(ウェブ会議を利用した口頭弁論への参加)

今回施行される改正法によって、ウェブ会議を利用して、人事訴訟(離婚訴訟等)の「口頭弁論」に参加できるようになりました。

家庭裁判所における訴訟手続(離婚訴訟等)では、これまでも、ウェブ会議や電話会議

を利用して参加することができる手続がありましたが、公開の法廷で行われる「口頭弁論」

では、ウェブ会議を利用して参加することはできませんでした。そのため、訴訟の当事者が「口頭弁論」に参加するためには、裁判所に実際に出頭する必要がありました。

これは、当事者等へのなりすましを防ぎ、第三者からの不当な影響を排除する、という法の趣旨によるものです。

今回の法改正によって、当事者が裁判所に出頭しなくても「口頭弁論」に参加できるようになったので、先ほどお話したのと同様に、当事者となる方が、これらの手続をより利用しやすくなったといえます。

⑷ 留意事項

その他の留意事項について、2点ご説明します。

① ウェブ会議を利用したいとき、どうすればいい?

上記のようなウェブ会議の利用を希望される場合は、その旨を裁判所か、依頼している場合は弁護士に申入れてください。

裁判所が、ウェブ会議の利用を希望する当事者や、その相手方当事者の意見を聴いたうえで、ウェブ会議の利用が相当だと認めた場合は、ウェブ会議による進行をセッティングしてくれます。

② 電話での参加/ウェブカメラが無い、もしくはオフにした状態での参加は不可!

先ほどお話したとおり、和解・調停成立場面での調停期日や、口頭弁論期日では、当事者がその人本人であることを前提に、離婚・離縁に関する意向を慎重に聞き取るという趣旨で、音声のみではこれらの情報が得られませんから、電話は不可であり、ウェブ会議中のカメラのオンは必須となります。

5 おわりに

以上、今回の動画では、家事事件のウェブ会議利用にまつわる改正法についてご説明しました。

◆法改正のあらまし →2.

◆令和7年3月1日施行分の改正ポイント(2つ) →3.

◆解説 →4.

ウェブ会議は、裁判所に出頭しなければならないという物理的・精神的負担が無くなるという大きなメリットがある一方で、自分の話や伝えたいこと、空気感などが、きちんと相手(調停委員など)に伝わっているか心配になることがある、というデメリットもあり得るところです。(きちんと対面すれば見えたり聞こえたりするはずの、相手の目線の動き、息のつき方などが、ウェブ映像では読み取りづらい場合があります。)

とはいえ、そもそも選択肢が増えるという意味では、依頼者にとってとても良いものだと思っています。

今回の一連の改正法は、これまでの裁判手続・システムを大きく変えるものであり、我々弁護士も、裁判所と共同して研修を積むなどして、きちんと対応できるように準備しているところです。

ウェブ会議がどんなイメージか知りたい

自分の関わる離婚・離縁手続は、ウェブ会議は馴染むのだろうか

このような疑問も、まずは弁護士にご相談いただければきちんとお答えできるかと思います。

今回もご覧いただきありがとうございました。

著者プロフィール

おくだ総合法律事務所

兵庫県立神戸高等学校卒

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属